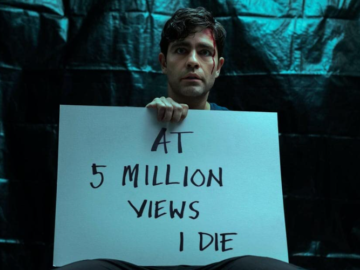

Yang lagi happening nih film dokumenter di Netflix. Film The Social Dilemma.

It’s a bit weird, discussing about how dangerous the social-media-business-model melalui salah satu platform media sosial itu sendiri hihihihi.

Iya kannnn? Check this out … yang bikin filmnya Netflix, dipublikasikan lewat Youtube dan dibahas rame di IG, Twitter, dan FB. Piye? Semuanya produk medsos yang lagi dikritisi

Asyiknya menggunakan medsos itu salah satunya karena gratisnya kan? Makanya salah satu pesan penting dari film ini, “If you’re not paying for a product, you’re the product”.

Logikanya, mereka dapat duit dari mana sih? Jualan apa sih? Yang dijual ya preferensi kita-kita ini sebagai pengguna hehehe. Jumlah click kita merupakan salah satu ladang duit bagi FB-IG-Youtube-Google dst dst dst.

HOW?

Business model media sosial yang utama adalah SEBISA MUNGKIN MEMBUAT PENGGUNA BERLAMA-LAMA menggunakan platform mereka.

Caranya? Menyuguhkan, memberikan, menyarankan, INFO yang dianggap menarik bagi pengguna.

Kok bisa terbaca ya preferensi penggunanya? Bukan sulap bukan sihir, kok. Apalagi semua data kalau sudah terDIGITALisasi (is this even a word? cmiiw hihihihi).

Ini tuh bukan kayak kita dihipnotis atau semacam scam untuk memberikan info rumah di mana, nomor rekening berapa, bla bla bla. Mereka berusaha “membaca” … kira-kira ni user senengnya baca/lihat tentang apa ya?

Nah, dari scrolling an kita, berapa lama kita tertahan pada postingan tertentu, ke mana jempol kita sering mampir untuk nge-LIKE, di mana kita menghabiskan waktu berkomentar berlama-lama, foto mana yang membuat kita terhenti sejenak. Bahkan jumlah detiknya bisa dicatat dengan sangat-sangat tepat.

Selamat datang di dunia digital yang tidak punya wilayah abu-abu. Binary/biner, kalau enggak 0 pasti 1.

Data-data ini mungkin kelihatannya remeh saja. Tapi bayangkan dari sekian jam yang kita habiskan di media sosial setiap hari TEREKAM terus. Tanpa sadar kita membuka diri secara gratis, sukarela pula.

Data segabruk inilah yang diolah menjadi INFORMASI. Mereka bisa membaca pola atau kebiasaan kita. Dengan mudah, mereka bisa mengatur postingan/foto/tulisan/video mana yang ingin kita lihat.Kalian tahu kan, setiap akun di media sosial itu bisa beda-beda isi news feednya.

Ini tuh bukan RANDOM semata. Tapi misalnya Facebook, begitu kita login, FB akan langsung memperhitungkan semua history kegiatan kita yang lalu-lalu untuk kemudian memprioritaskan postingan-postingan yang sesuai dengan minat kita.

Begitu algoritma udah diset, dengan kecepatan akses data yang makin ke sini makin dahsyat, dalam tempo sepersekian detik juga beres hehehe.

Kita terus scrolling, kita klik, kita like, scrolling lagi, terus ada postingan yang bikin emosi, kita komen, kita berantem (hahhaha), terus scrolling lagi, dst dst dst.

Kalau sudah begini, berjam-jam pun tanpa terasa kita habiskan di FB. Makin ketagihan, makin besar nama FB yang mengundang para pengiklan untuk ‘jualan’ di sini. Yang ngiklan nanti itu ya kita-kita juga sebagai pengguna hahahaha.

Dengan modal data segitu besar, informasi yang lumayan akurat, FB dengan mudah memetakan, iklan mana untuk siapa.

Everybody’s happy …. NOT!

Jangan lupa … media sosial tidak peduli kalau postingan itu hoaks atau bukan, apakah postingannya bisa meningkatkan kualitas hidup apa enggak, pokoknya gimana caranya si Jihan Davincka ini bisa menghabiskan waktu selama mungkin di FB. Others … they don’t care!

Jadi segala sponsored post, recommended video, endebre endebre itu tidak muncul begitu saja. Tidak random. Ada algoritmanya.

Mungkin kita akan menangkis, “Ah, itu mah orang tolol doang yang bisa kena hoaks, yang akan tergiring hate speech, gue mah pinter cuy. Gue pergaulannya luas. Gue mah suka melihat dari berbagai sisi.”

Unfortunately, you’re not, Dear. Sooner or later, business model seperti ini akan menjebak kita semua. Karena punya pemetaan data yang luar biasa luasnya, semua pengguna media sosial bisa kena imbas.

Contohnya, metode pencarian di Google.Kalian pernah ngecek gak, kata kunci yang kalian ketikkan di Google itu bisa beda-beda hasilnya di tiap wilayah/negara/domain?

Try it yourself, ketik “Justin Bieber” di domain Google yang berbeda. Perhatikan kata kunci yang keluar, daftarnya pasti beda-beda. Kalau anak SEO pasti taulah hehehe.Jadi Google akan menyarankan kata kunci yang BANYAK dicari, sekali lagi, bodo amat isinya relevan atau enggak.

Soal relevansi ISI postingan sama standar Google itu beda lagi, yes? Google tetap terus mengupdate algoritma untuk membuang link-link ngawur. But remember, ngawur vs hoaks itu 2 hal berbeda. Siapa bilang tulisan hoaks pasti ngawur?

Banyak loh artikel ‘bullshit’ yang memutarbalikkan fakta yang ditulis dengan gaya gemilang nan meyakinkan.

Oooo karena itu ya susah menangkal hoaks di Indonesia apalagi di masa pandemi begini? Kate siapaaaa di Indonesia doang hahahaha. Familiar dengan Qanon Conspiracy? Selevel Australia yang budaya literasinya kuat pun banyak kalangan terpelajar yang kepincut sama si Qanon.

Emang kalian kira penganut teori bumi datar dan kalangan antivaks (berbasis hoaks) itu cuma ada di Indonesia? Tet tooot! Lu kira di negara maju kayak Irlandia mereka gak percaya hoaks? Hahahaha.

Ada loh yang komen, “Kita kena Covid karena Irlandia sudah melegalkan pernikahan sejenis dan aborsi. Ini karma buat Irlandia!” Yang nge like dan memberikan sub komentar setuju juga banyak. Mereka merajalela di berbagai belahan dunia.

Fakta lain yang harusnya tidak mengejutkan adalah betapa HOAKS itu memang lebih mudah mengalir sampai jauh ketimbang fakta. Lebih eksotis, lebih mudah menarik perhatian, lebih memancing emosi, lebih waaauuuuwww, lebih jeng-jeeeennnggggg… dst dst.

Misalnya : “Sejak sekolah dibuka di Malaysia, ada satu kelas yang dikarantina karena positif covid semua!”

Padahal berita aslinya, “Sejak sekolah dibuka di Malaysia, ditemukan ada satu anak yang positif sehingga semua teman sekelasnya dikarantina untuk dicek lebih lanjut.”

Bangke sekali bukan?

Dan saya menemukan berita ini dishare oleh salah satu teman yang pendidikan akademisnya bukan kaleng-kaleng. Enggak usah sebut profesi, ya. Sensitif nanti hehehe.

Hanya butuh beberapa detik bagi saya untuk menemukan link aslinya dan membaca berita sebenarnya. Tapi menurut teman yang share, “Ah yang penting kan intinya ada yang kena covid dan sekolah tetap harus tutup.”

Ya beda doooonggg, ada satu yang positif covid vs murid satu kelas covid semua. Hadeeehhhh, tentu saja berita hoaksnya lebih mudah memancing emosi. Kok bisa-bisanya dese ketemu link berita kacrut begitu sih?

Mudah saja kalau ngikut algoritma standar medsos di atas. Terbukti ybs tiap hari posting Covid melulu dengan narasi kontra tingkat tinggi. Kebiasaan ini mungkin diolah dengan baik oleh mesin FB untuk mengantarnya bertemu berita-berita yang seolah membenarkan ketakutannya.

Nah sekarang siapa yang bangke?

Business model media sosial boro-boro bikin orang makin luwes dalam mencari informasi. Dibikinnya kita terjebak dalam pikiran kita yang bias dari awal. It’s not rite.

Dengan penjelasan yang sama inilah, urusan politik pun merambah dengan mulus di media sosial. Mereka memanfaatkan preferensi politik pengguna dengan terus menghajar berita-berita sejenis. Tidak jarang malah melanggengkan hate speech.

Ingat kasus Cambridge Analytica? Sangat berhubungan erat.

Kok ya jadi SOCIAL DILEMMA? Karena memang ini problem sosial. Seberapa pun tingginya integritas individual yang mungkin kita miliki, lambat laun akan tergeser dengan arus sosial yang lebih besar.

Again, lu kira yang doyan share hoaks hanya orang-orang yang kurang piknik dengan pendidikan rendah?

Sialnya, di masa pandemi ini di mana PSBB dan lockdown akan makin sering mewarnai hidup kita, gimana lagi cara membunuh kebosanan kalau gak main medsos? Nonton Netflix, cek youtube, scrolling FB, intip story di IG?

Saya pun tipe kalau ingin lari dari Medsos, ya saya jalan ke luar rumah. Ngapain kek, hiking kek, muter-muter di mal kek. Lah kalok pandemi begini? Tapi kini sekolah online sudah merenggut hari-hariku dari medsos hahahahha. Hidup Nadiem! Hahaha.

Media sosial memang sudah menjadi gaya hidup hampir semua orang. Manusiawi sekali itu. But there should be a workaround gimana caranya biar kita tidak terjebak. Dan workaround ini seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pengguna.

Pemangku kebijakan sudah seharusnya memikirkan batasan-batasan soal business model yang tetap memperhatikan etika dll. However complicated, that we can work with.

Think about ya teman-teman :).

Follow

Follow